Propos recueillis par Véronique Patte

Anna, tu cumules les activités de traductrice, journaliste et critique littéraire dans le domaine des langues romanes, le français et l’italien plus précisément. Quel est, parmi ces trois « métiers », celui qui te prend le plus de temps, celui que tu préfères ?

Je dirais que ce sont des activités complémentaires qui me font plaisir et contribuent à ma formation. Je suis aussi rédactrice dans une revue bimensuelle (de 420 pages environ), consacrée aux littératures étrangères, ainsi je peux non seulement choisir les textes pour les numéros dont je suis responsable, mais aussi corriger les traductions commandées. J’écris des articles critiques surtout sur mes auteurs, ce qui me permet d’analyser leurs textes en profondeur.

Ta bibliographie est impressionnante ; tu as traduit Queneau, Saint-Exupéry, Genet, Calvino, Camilleri, Moravia… Comment es-tu venue à la traduction de ces deux langues ?

Dans mon cas, c’est très simple, je dirais que c’est une conséquence naturelle des choses. Tout a commencé à Rome où je me suis trouvée à l’âge de neuf ans. Comme j’ai été refusée au prestigieux lycée Chateaubriand puisque je ne parlais pas le français, on m’a envoyé dans une école primaire italienne, quoique je ne connaisse pas l’italien non plus. Ma mère n’a pourtant pas abandonné son rêve de me faire apprendre le français et m’accompagnait deux fois par semaine à Chateaubriand où on m’enseignait une langue étrangère dans une autre langue tout aussi étrangère. Au bout d’un an je me suis révoltée, j’ai refusé de continuer les deux langues à la fois et je suis restée à l’école italienne. Mais à mon retour à Varsovie, j’ai continué à apprendre le français, ce qui à l’époque était naturel, le français étant, avec l’anglais, l’une des langues majeures. J’ai fréquenté deux lycées avec un programme élargi de français et après j’ai fait des études en philologie romane à l’Université de Varsovie. En continuant tout de même l’apprentissage de l’italien que je considérais ma seconde langue maternelle. C’est tout.

Traduis-tu autant de littérature française qu’italienne ? As-tu une préférence pour l’une ou l’autre de ces deux langues ?

Oui, depuis longtemps je traduis autant de littérature française qu’italienne, même si j’ai commencé surtout par la littérature italienne. Je n’ai jamais voulu faire un choix, puisque tout choix implique une renonciation, or je ne voudrais renoncer à aucune de mes langues adoptives. Si j’ai des préférences, c’est pour les auteurs, pas pour la langue. Je manie les deux au même niveau et je n’en finis pas de les apprendre.

Est-ce toi qui portes les projets aux éditeurs ou le contraire ? Ou les deux ?

Les deux, même si depuis longtemps je présente aux éditeurs mes propositions, avec succès.

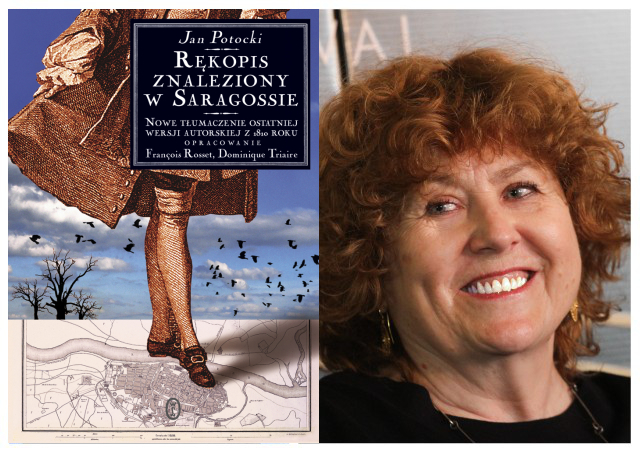

Peux-tu nous raconter, en quelques mots ( !),ton aventure avec le texte de Jean Potocki, écrivain polonais de langue française, Le manuscrit trouvé à Saragosse, récemment traduit par tes soins ?

Mon aventure avec Jean Potocki a commencé par la traduction des deux gros livres sur sa vie et son œuvre dont les auteurs, François Rosset et Dominique Triaire, sont professeurs de littérature et dix-huitiémistes. J’ai participé aussi à plusieurs colloques sur Potocki. J’étais donc assez bien introduite dans la matière. Néanmoins, c’était un grand défi. Je ne vais pas entrer dans les méandres rocambolesques de la genèse du roman établie par les deux chercheurs et je vais m’arrêter sur le choix qui se présente au traducteur d’une œuvre classique : une version fabriquée en langue parfaitement actuelle serait sans doute abusive. Il a donc fallu trouver une forme intermédiaire tout en respectant aussi les réalités de l’époque, de même que le registre linguistique, les procédés stylistiques, les conventions littéraires. Potocki puise librement dans la richesse des codes alors en cours, fait usage de pastiches. Dans le Manuscrit trouvé à Saragosse on trouve des pastiches de différents genres littéraires : le conte philosophique, le roman picaresque, le roman épistolaire, le récit de voyages, le roman d’amour, le roman fantastique, le roman gothique, le roman libertin – une vraie olla podrida, le plat plusieurs fois servi à Alphonse van Worden. Le récit de Potocki suit des parcours bien fréquentés, se sert de techniques narratives plus que connues. Ce qui importe, c’est de rendre l’ironie omniprésente de sa narration, la théâtralisation du récit.

Quelle est la place de la littérature française dans le paysage éditorial polonais ?

La littérature française dans le paysage éditorial polonais se porte assez bien. Je ne connais pas exactement les chiffres, mais l’offre est riche. Depuis 1989 et malgré la commercialisation inévitable des années 90, beaucoup de lacunes ont été comblées, notamment dans le domaine de l’essai, de l’histoire, de la biographie, etc. Il faut dire aussi que les éditeurs ont bénéficié et bénéficient toujours d’une aide substantielle de la part d’institutions comme le Centre national du livre ou l’Institut français, même si cette aide est depuis quelques années sensiblement plus modeste. En France, les traductions représentent 18% de la production éditoriale annuelle, en Pologne elles montent jusqu’à 50%.

Le statut social (assurance maladie, chômage, retraite, aide sociale…) du traducteur a-t-il évolué depuis la chute du mur ? Considères-tu que la situation du traducteur s’améliore en Pologne, stagne, se détériore ?

Je suis depuis longtemps dans le métier et j’ai une bonne mémoire. Le prestige, le rôle et le statut du traducteur dans nos deux pays ont connu un cours tout à fait divergent. Dans les années 1970, le traducteur littéraire en Pologne avait une position plutôt privilégiée, bénéficiant d’un prestige à peu près égal à celui d’un écrivain, et ses revenus lui permettaient de vivre tout à fait décemment. Je me rappelle qu’encore dans les années 1980, nos confrères français et italiens se plaignaient d’être mal payés, presque invisibles, et parfois anonymes. Toutefois, en Pologne, la situation s’est brusquement et paradoxalement inversée avec le passage de l’ancien au nouveau régime. La déferlante de milliers de nouveaux éditeurs, sans connaissance du métier, qui a submergé le marché du livre, surtout avec de la Trash littérature en confiant les traductions à des amateurs a bâtardisé le métier. Maintenant, la situation a tendance à s’améliorer, les éditeurs éphémères ont disparu, ceux qui sont restés ont vite compris que leur prestige dépendait de la qualité des livres produits.

Peut-on vivre de la traduction en Pologne ?

C’est très difficile de vivre en Pologne en exerçant uniquement le métier de traducteur. Certains pourtant ont cette audace.

Existe-t-il une ou plusieurs associations de traducteurs dont le but est de défendre leurs droits, de les faire connaître ?

L’inefficacité de l’Association des traducteurs polonais (STP), qui existe depuis les années 1980 et englobe toutes les catégories y compris la traduction littéraire, a poussé les jeunes de 30 et 40 ans à fonder en 2010 l’Association des traducteurs littéraires (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury). La STL est membre du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL) et du Baltics Writers Council et reste assez active dans plusieurs domaines. Elle prévoit dans son statut le devoir de défendre les droits des traducteurs, de garantir leur visibilité ainsi que d’organiser des conférences, des ateliers et des « fabriques de traducteurs ».

Pourrais-tu dire quelques mots sur le contrat de traduction ? Les éditeurs rémunèrent-ils en droits d’auteur ? Au forfait ? Comment se fait le calibrage : feuillet de X signes ? Le traducteur perçoit-il un pourcentage sur les ventes de ses ouvrages ?

Le contrat de traduction reste un grand problème. Les éditeurs tendent à formuler le contrat selon la logique suivante : tous les droits appartiennent à l’éditeur, toutes les obligations au traducteur. Bien sûr, les traducteurs sont rémunérés, et dans la plupart des cas ils le sont à une unité qu’on appelle « arkusz wydawniczy », autrement dit « feuille d’édition » (40 000 signes, espaces comprises) ou bien au feuillet (1 800 signes, espaces comprises). Les chiffres sont plus que modestes, en général environ 600 ou 700 zlotys par « arkusz », soit 27-35 zlotys par feuillet (6-7 euros). Il est très rare qu’un traducteur perçoive un pourcentage sur les ventes. Les éditeurs qui ont des tarifs plus convenables (jusqu’à 1 200 zlotys par « arkusz ») demandent par contre une cession des droits à vie.

En France, il existe des formations universitaires (masters de traduction), des formations post-universitaires et également une formation continue ? Qu’en est-il en Pologne ?

En Pologne, il y a des facultés qui proposent des cours de traductologie qui concernent surtout la traduction pragmatique, y compris l’interprétariat consécutif et simultané. Mais pour l’apprentissage de la traduction littéraire, à part plusieurs publications purement théoriques et quelques ateliers confiés à des traducteurs professionnels ou des séminaires sur la traduction, il n’y a à ma connaissance qu’une seule faculté qui offre un programme de deux ans en matière d’apprentissage non seulement théorique mais pratique. C’est la faculté de philologie polonaise de l’université de Cracovie, qui est membre du réseau européen PETRA et collabore avec plusieurs traducteurs. Cette année, on m’a proposé de prendre en tutelle une doctorante qui a choisi quelques textes qu’elle aimerait traduire.

Une question sur la correction : normalement en France l’éditeur soumet les corrections au traducteur avant la mise en composition de la copie. Puis il transmet les épreuves, corrigées par un correcteur, au traducteur qui les relit, les corrige et donne son accord pour publication. Comment cette étape (après la traduction proprement dite) se passe-t-elle en Pologne ?

Cette pratique existe en Pologne depuis des décennies. Le rôle des « correcteurs » était le domaine des « rédacteurs » dans les maisons d’édition. Ils étaient autrefois engagés à plein temps, puis ils ont été balayés des officines après 1989 mais depuis le début des années 2000 on les considère de nouveau comme indispensables, même si on ne les engage plus à plein temps. C’est grâce à leur travail, encore plus mal rémunéré que celui des traducteurs, qu’on a pu, à l’époque, apprendre le métier ; c’était leur dévouement qui garantissait la qualité du texte final. Donc, le texte revient au traducteur à plusieurs reprises. Il y a aussi un « correcteur », qui n’est pas « rédacteur » qui relit au moins deux fois le texte déjà mis en page.

Les noms des traducteurs, correcteurs, rédacteurs, sont-ils systématiquement signalés sur la première de couverture, la quatrième de couverture… ?

Le nom du traducteur est d’habitude signalé sur la quatrième de couverture. Certains éditeurs commencent même à mentionner le nom du traducteur sur la première de couverture, sous le nom de l’auteur. Les noms du rédacteur et du correcteur sont indiqués à la fin du livre.

Existe-t-il un ou des prix de traduction ?

Il y a plusieurs prix de traduction. Les prix dans 3 catégories (prose, poésie et débutants) sur 7 de la revue « Literatura na Swiecie » (Littérature dans le monde) ; le prix de ZAIKS pour couronner l’œuvre entière d’un traducteur ; le prix Boy-Żeleński de Gdańsk décerné tous les deux ans pour la meilleure traduction de l’année au festival « Odnalezione w tłumaczeniu » (Retrouvé dans la traduction). J’ai présidé le jury des deux éditions de ce festival : ce prix est décerné en alternance avec le prix « Europejski Poeta Wolności » (Poète européen de la Liberté) et remis à l’auteur et au traducteur ; de même que le prix « Angelus » de Wrocław pour la littérature d’Europe Centrale ; il existe aussi le prix « Nagroda Literacka Gdynia » (Prix littéraire de Gdynia) décerné chaque année dans quatre catégories, dont la traduction. Et il y a aussi le Prix Transatlantyk de Instytut Książki (Institut du livre) qui honore les traducteurs étrangers de la littérature polonaise.

Merci, Anna, pour ce petit voyage dans l’édition polonaise !