par Françoise Wuilmart

« C’est l’empathie qui fait de nous des humains »

Philip K. Dick

Comme le résume Andrea Pinotti dans son très exhaustif essai sur l’empathie : « “empathie” fait office de terme générique pour toute une trame de filiations catégorielles qui incluent des termes qu’on ne peut que partiellement lui superposer comme : projection, transfert, association, expression, animation, anthropomorphisation, vivification, fusion… “Empathiser” signifie donc s’identifier, revivre, compatir, consentir, imiter intérieurement, sympathiser. » (L’empathie : histoire d’une idée de Platon au posthumain, trad. Sophie Burdet, 2016.)

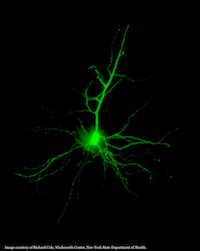

Sur le plan historique et pour faire court : l’empathie est d’abord allemande (Einfühlung = sentir en dedans) et connaît son heure de gloire entre les XIXe et XXe siècles, chouchoutée par les romantiques ; elle passera ensuite au monde anglo-saxon sous le nom d’empathy dans les recherches en psychologie. Plus tard des penseurs comme Ricœur ou Levinas, mais surtout l’un des théoriciens les plus emblématiques de l’Einfühlung, Theodor Lipps, mettront en évidence la dimension non seulement positive mais aussi négative de l’empathie : l’hostilité et la menace. Ensuite, le développement des neurosciences au cours de ces dernières  années contribuera pour une large part à l’émergence d’un nouvel âge d’or du concept d’empathie. Comment ? C’est à l’université de Parme, dans les années 1990, que Giacomo Rizzolatti et son équipe, menant des expériences sur le cerveau de macaques, mirent en évidence une population particulière de neurones « dans la partie rostrale du cortex prémoteur ventral » qui entrent en action (fire : déchargent !) lors de mouvements finalisés de la main ou de la bouche. Dans la même région cérébrale, ils mirent en évidence les désormais célèbres « neurones miroirs » qui déchargent quand le singe observe un autre singe ou un humain saisir un objet… comme si lui-même était en train de faire l’action ! L’empathie serait donc une expérience intersubjective complexe reposant sur le fonctionnement de ces mirror neurons. Un phénomène purement électrico-physico-chimique ! Autrement dit : je comprends le sens du geste de l’autre parce que mon système nerveux réagit comme si c’était moi qui le réalisais !

années contribuera pour une large part à l’émergence d’un nouvel âge d’or du concept d’empathie. Comment ? C’est à l’université de Parme, dans les années 1990, que Giacomo Rizzolatti et son équipe, menant des expériences sur le cerveau de macaques, mirent en évidence une population particulière de neurones « dans la partie rostrale du cortex prémoteur ventral » qui entrent en action (fire : déchargent !) lors de mouvements finalisés de la main ou de la bouche. Dans la même région cérébrale, ils mirent en évidence les désormais célèbres « neurones miroirs » qui déchargent quand le singe observe un autre singe ou un humain saisir un objet… comme si lui-même était en train de faire l’action ! L’empathie serait donc une expérience intersubjective complexe reposant sur le fonctionnement de ces mirror neurons. Un phénomène purement électrico-physico-chimique ! Autrement dit : je comprends le sens du geste de l’autre parce que mon système nerveux réagit comme si c’était moi qui le réalisais !

Venons-en à la traduction et rappelons d’abord cette phrase de Sartre (que je reprendrai ici à mon compte !) : « Mon antipathie première [envers Flaubert] s’est changée en empathie, seule attitude requise pour comprendre. » (L’Idiot de la famille, préface) Parmi les multiples traducteurs chevronnés qu’il m’a été donné de fréquenter tout au long de ma carrière, j’ai pu distinguer deux catégories : ceux qui peuvent tout traduire, et ceux qui ne peuvent pas tout traduire. Les premiers justifient leur talent protéiforme en arguant que l’opération traductive est un jeu de l’esprit qui requiert avant tout une distance critique ; je pense ici par exemple à mon regretté collègue et ami Bernard Hoepffner. Les seconds au contraire ne peuvent traduire que ce à quoi ils adhèrent intimement, ce qu’ils « sentent », pour le dire de manière triviale. Personnellement, je me range du côté des seconds, mais pourquoi ? Le problème me semble être identique à celui de la formation d’acteurs. Concernant la relation acteur-personnage, rappelons la très célèbre méthode Stanislavski qui se fonde sur la notion de « reviviscence », processus par lequel l’acteur s’identifie au personnage, en revivant par analogie ses propres vécus. Jouer de façon juste signifie alors « revivre un rôle » ; cette capacité à réactiver ce que Stanislavski appelle la « mémoire affective » est fondamentale : le souvenir non pas de ce qui a eu lieu, mais de ce qui a été éprouvé dans telle situation donnée. L’Actors Studio (1947, New York) s’en inspirera. Il est aussi un autre point de vue, diamétralement opposé, qu’expose Diderot dans son Paradoxe sur le comédien (1773) : il demande à l’acteur une absence totale de sensibilité. Brecht reprendra d’ailleurs cette ligne froide de la théâtralité avec son célèbre « Verfremdungseffekt » (effet de distanciation). En résumé : mon ami Bernard serait plutôt brechtien, et moi stanislavskienne, mais encore ?

pourquoi ? Le problème me semble être identique à celui de la formation d’acteurs. Concernant la relation acteur-personnage, rappelons la très célèbre méthode Stanislavski qui se fonde sur la notion de « reviviscence », processus par lequel l’acteur s’identifie au personnage, en revivant par analogie ses propres vécus. Jouer de façon juste signifie alors « revivre un rôle » ; cette capacité à réactiver ce que Stanislavski appelle la « mémoire affective » est fondamentale : le souvenir non pas de ce qui a eu lieu, mais de ce qui a été éprouvé dans telle situation donnée. L’Actors Studio (1947, New York) s’en inspirera. Il est aussi un autre point de vue, diamétralement opposé, qu’expose Diderot dans son Paradoxe sur le comédien (1773) : il demande à l’acteur une absence totale de sensibilité. Brecht reprendra d’ailleurs cette ligne froide de la théâtralité avec son célèbre « Verfremdungseffekt » (effet de distanciation). En résumé : mon ami Bernard serait plutôt brechtien, et moi stanislavskienne, mais encore ?

En ce qui me concerne je n’ai jamais traduit que des textes que je « sentais ». Car ce n’est pas d’empathie avec l’auteur qu’il s’agit, mais avec un texte. L’expérience m’a d’ailleurs montré qu’il y avait parfois entre l’homme et l’auteur un véritable abîme et que certains écrivains, en effet, se subliment dans leur œuvre. Ou y illustrent des valeurs différentes de celles qu’ils appliquent dans la vie. L’empathie textuelle est autre chose que l’empathie humaine. Pourquoi ai-je pu avec autant de facilité reproduire le ton prophétique d’un Ernst Bloch, la voix désabusée et revendicatrice d’un Jean Améry, la prose à la fois lucide et teintée d’humour  noir de l’anonyme Femme à Berlin ? Et enfin, le style vivant, vibrant, subtil et passionné d’un Stefan Zweig ? Parce qu’avant de les traduire, j’avais déjà, ici et là, écrit … presque comme eux, du moins dans la même veine… ! La voix d’un texte, que tout lecteur entend en sourdine, est une trame composée d’une vision du monde et d’un imaginaire particuliers. Pinotti rappelle qu’Aristote avait déjà remarqué que c’est grâce au processus d’imagination que la relation avec l’œuvre ne se limite pas à une réflexion froide de type spéculatif, mais a lieu dans un contact chaud du type de l’identification : entre autres, l’identification associative, l’identification admirative, l’identification cathartique, l’identification par sympathie… Disons, pour faire vite, que je suis animée de la même force d’espérance que Bloch, du même ressentiment devant l’injustice qu’Améry, victime de la Shoah, de la même dignité fragile que la diariste anonyme, de la même passion créative que Zweig. Et tout cela se décante dans la grammaire et le lexique, bref dans le style. Ce serait donc une communauté d’imaginaire et une manière similaire « d’appréhender les choses », commandant un choix lexical, un rythme phrastique, un souffle textuel, bref : une même longueur d’ondes langagière qui expliquerait la facilité que j’ai à trouver le mot juste, à balancer la phrase, à produire le même effet dans le matériau de ma langue… Oui, mes choix traductifs sont bel et bien enracinés dans ce que j’ai « vécu », « ressenti », « déjà écrit » … On pourrait me rétorquer qu’il ne s’agit peut-être là que d’une interprétation subjective ? À ce propos, rappelons ce jeu de mot allemand significatif : celui qui consiste à rapprocher l’« Einfühlung » (sentir dedans) de l’« Einfüllung » (remplir dedans). Et en effet : entrer dans une signification jusqu’à la connaître intimement, c’est une chose, y introduire des éléments personnels, la farcir d’épices idiosyncrasiques, en est une autre. Mais où est donc le seuil ? À partir de quand la teneur du mot « écouté » devient-elle mienne au point de s’écarter, plus ou moins, de celle voulue par l’auteur ?

noir de l’anonyme Femme à Berlin ? Et enfin, le style vivant, vibrant, subtil et passionné d’un Stefan Zweig ? Parce qu’avant de les traduire, j’avais déjà, ici et là, écrit … presque comme eux, du moins dans la même veine… ! La voix d’un texte, que tout lecteur entend en sourdine, est une trame composée d’une vision du monde et d’un imaginaire particuliers. Pinotti rappelle qu’Aristote avait déjà remarqué que c’est grâce au processus d’imagination que la relation avec l’œuvre ne se limite pas à une réflexion froide de type spéculatif, mais a lieu dans un contact chaud du type de l’identification : entre autres, l’identification associative, l’identification admirative, l’identification cathartique, l’identification par sympathie… Disons, pour faire vite, que je suis animée de la même force d’espérance que Bloch, du même ressentiment devant l’injustice qu’Améry, victime de la Shoah, de la même dignité fragile que la diariste anonyme, de la même passion créative que Zweig. Et tout cela se décante dans la grammaire et le lexique, bref dans le style. Ce serait donc une communauté d’imaginaire et une manière similaire « d’appréhender les choses », commandant un choix lexical, un rythme phrastique, un souffle textuel, bref : une même longueur d’ondes langagière qui expliquerait la facilité que j’ai à trouver le mot juste, à balancer la phrase, à produire le même effet dans le matériau de ma langue… Oui, mes choix traductifs sont bel et bien enracinés dans ce que j’ai « vécu », « ressenti », « déjà écrit » … On pourrait me rétorquer qu’il ne s’agit peut-être là que d’une interprétation subjective ? À ce propos, rappelons ce jeu de mot allemand significatif : celui qui consiste à rapprocher l’« Einfühlung » (sentir dedans) de l’« Einfüllung » (remplir dedans). Et en effet : entrer dans une signification jusqu’à la connaître intimement, c’est une chose, y introduire des éléments personnels, la farcir d’épices idiosyncrasiques, en est une autre. Mais où est donc le seuil ? À partir de quand la teneur du mot « écouté » devient-elle mienne au point de s’écarter, plus ou moins, de celle voulue par l’auteur ?

Tout est là, telle est notre tâche à nous traducteurs : entrer dans le texte sans nous y introduire ! Quel métier !