Racines

Jim et Tommy, deux garçons que tout sépare et qui, pourtant, sont unis par une amitié que l’on pourrait croire indéfectible. Jusqu’au jour où Jim, sous le coup de la peur – mais pas seulement –, a un geste dont il ne se remettra jamais.

Jim et Tommy, deux garçons que tout sépare et qui, pourtant, sont unis par une amitié que l’on pourrait croire indéfectible. Jusqu’au jour où Jim, sous le coup de la peur – mais pas seulement –, a un geste dont il ne se remettra jamais.

De l’enfance à l’âge d’homme, Per Petterson décrit l’itinéraire de deux personnages qui essaient, l’un comme l’autre, de tirer leur épingle du jeu dans un environnement difficile. Éducation rigoriste auprès d’une mère célibataire pour l’un, violences familiales pour l’autre, ils vont devoir composer avec leurs démons pour entrer dans la vie adulte. Mais que l’un échoue à se faire une place quand l’autre parvient à une reconnaissance sociale éclatante n’a que peu d’importance. L’essentiel est ailleurs, dans ce passé qui continue de les hanter, envers et contre tout, et leur interdit de s’émanciper réellement.

Petterson a choisi une narration polyphonique mêlant les voix et les époques pour mieux faire entendre le chant qui habite ses personnages et plonger au cœur de leurs incertitudes, de leurs questions et de leurs rêves. Est-ce à dire qu’il révèle le mystère des âmes ? Bien au contraire, cette immersion ne fait que densifier la matière vivante qui se déploie dans ces pages. Elle n’explique rien, elle décrit et laisse au lecteur le soin de combler les vides, d’interroger les non-dits et d’interpréter les paroles et les actes.

Dans ce roman, l’amour se fraie difficilement un chemin : trop d’obstacles, trop de violences, trop d’interdits. Mais s’il peine à unir les individus, il n’en reste pas moins présent au travers de gestes infimes – une question posée à une serveuse, une coupure de journal conservée pendant des années – que les personnages parviennent, ou non, à déchiffrer. Et c’est là peut-être ce qui rend ce texte si bouleversant : la persistance d’une force de vie dont la lumière trop souvent vacille, mais qui s’entête à vouloir briller.

La traduction a su à merveille rendre la simplicité trompeuse de ce roman et faire entendre dans les phrases ce qui n’est pas dit.

Per Petterson

Je refuse

Traduit du norvégien par Terje Sinding

Gallimard, 2014

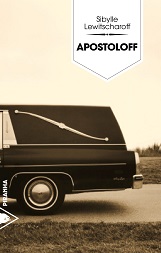

Dans un registre bien différent, Apostoloff, de Sibylle Lewitscharoff, relate le périple drolatique et grinçant de deux sœurs d’origine bulgare, installées en Allemagne, à qui un membre de leur communauté propose, moyennant finances, d’exhumer les restes de leur père défunt, afin de les déposer (dûment cryogénisés) avec d’autres dépouilles d’émigrés bulgares dans un tombeau à Sofia. Le convoi de limousines affrété pour l’occasion traverse l’Europe, et le chauffeur des deux sœurs, Ruben Apostoloff, profite de la circonstance pour se faire guide touristique. Rien ne se passera évidemment comme prévu.

Dans un registre bien différent, Apostoloff, de Sibylle Lewitscharoff, relate le périple drolatique et grinçant de deux sœurs d’origine bulgare, installées en Allemagne, à qui un membre de leur communauté propose, moyennant finances, d’exhumer les restes de leur père défunt, afin de les déposer (dûment cryogénisés) avec d’autres dépouilles d’émigrés bulgares dans un tombeau à Sofia. Le convoi de limousines affrété pour l’occasion traverse l’Europe, et le chauffeur des deux sœurs, Ruben Apostoloff, profite de la circonstance pour se faire guide touristique. Rien ne se passera évidemment comme prévu.

Ce roman extravagant frappe par son écriture échevelée, son énergie féroce, le plaisir avec lequel il dynamite tout ou presque : les mythes de la famille, de la patrie, de la culture… Et cela au profit d’une vitalité qui ne s’embarrasse ni de bon goût ni d’intellectualité. D’autant plus surprenants sont les – rares – moments d’émerveillement (à l’écoute d’un chœur orthodoxe, par exemple), qui laissent le silence s’installer fugitivement dans le récit. Ils montrent, chemin faisant, que ce livre, loin de céder à la facilité d’une dénonciation tous azimuts, s’ingénie à débusquer les faux-semblants pour faire surgir l’émotion et la sincérité au détour d’une rue ou d’un geste. Mais sans vouloir conclure ni généraliser : juste au profit de l’instant et des découvertes inattendues qu’il permet.

La traduction est une grande réussite, elle épouse avec force et précision le style proliférant et l’énergie survoltée qui habite le texte.

Sibylle Lewitscharoff

Apostoloff

Traduit de l’allemand par François Mathieu et Régine Mathieu

Piranha, 2015