[boxed_content title= »Anna Gibson – traductrice du suédois et de l’anglais » type= »coloured » custom_bg_colour= »#EFFBFB » custom_text_colour= »#000000″ pb_margin_bottom= »no » width= »1/1″ el_position= »first last »]

Traductrice de Henning Mankell, mais aussi de Colm Tóibín ou encore de Monika Fagerholm, Anna Gibson dit de la traduction qu’elle était son destin. Elle nous parle de l’intimité qui se noue avec un auteur au fil des textes, de ses romans préférés et des difficultés qu’il y a à restituer en français les codes culturels suédois.

Comment en es-tu venue à traduire du polar ?

Je n’avais pas d’attirance particulière pour le genre. Tout a commencé avec Mankell. Quand il est passé au Seuil, après le premier titre publié, on m’a demandé de le traduire. À l’époque, nous n’étions pas nombreux à traduire du suédois.

Mes parents étaient originaires de Suède, d’où le suédois pour moi, langue qui m’a été amenée sur le versant de l’intime. Devenir traductrice était mon destin ! Dès la naissance, j’ai été amenée à jongler entre plusieurs langues. J’ai appris le français plus tard. Je ne traduis que vers cette langue, manière de la réinvestir. Traduire répond à une exigence : comment réussir à faire entendre dans cette langue qui a une personnalité écrasante, une telle histoire, autre chose, une autre musique ? Ce n’est pas évident, mais c’est possible, parce que la langue française est pleine de ressources cachées.

Quel est ton meilleur souvenir de traduction ?

Il me vient de Monika Fagerholm, Finlandaise de langue suédoise, qui écrit des thrillers complètement décalés, dans une ambiance à la David Lynch. Dans le dernier, l’enquête est menée par un couple de policiers jumeaux qui habitent chez leurs parents. Le plus jeune s’est construit une cabane au fond du jardin pour être tranquille. Il y héberge une ado de dix-sept ans qui dort au pied de son lit. Il la protège. Or elle est suspecte dans l’affaire sur laquelle il travaille. Cela dit, Monika est un cas limite : ce n’est qu’au bout de plusieurs thrillers qu’elle accepte d’entrer suffisamment dans le cadre pour inclure une « vraie » enquête avec des « vrais » personnages de policiers, qui sont donc ces jumeaux : le grand Berglund et le petit Berglund. Mémorables.

Mankell est à part. Je me souviens de La cinquième femme, premier de ses romans que j’ai traduit. Je voulais tellement réussir à restituer cette ambiance. Il arrive à créer un monde autour de la température qu’il fait. C’est l’écrivain le plus minimaliste que je connaisse. Wallander est seul chez lui, va à la fenêtre, contemple la nuit, et rien qu’avec ça, Mankell nous tient en haleine. La météo occupe une grande place dans les romans, alors que le climat en Scanie ressemble beaucoup à celui du nord de la France, du vent, de la pluie, rien de spectaculaire, rien du tout. Et le commissaire Wallander est un personnage formidable, avec cet ennui, cet isolement, cette solitude.

C’est une grande tristesse que Mankell ne soit plus là. Il n’était pas vieux. Il disait toujours que Wallander, ce n’était pas lui, mais ce n’est pas vrai. Il était comme son personnage : bougon, et en même temps très surprenant, d’une grande douceur. Il ne supportait absolument pas l’injustice. Sa solitude était celle de l’enfant abandonné qu’il était. Dans un livre d’entretiens, sa femme raconte que, lorsqu’elle l’a rencontré (il approchait la cinquantaine), il ne sortait pas de sa grotte. Un vrai troll !

Mankell était un homme paradoxal. Lui qui voyageait partout, qui dirigeait une troupe de théâtre, qui était impliqué dans mille projets, déclarait tout à fait sérieusement : « Je suis un enfant seul. Je l’étais, et je le suis resté. » C’est pour toutes ces raisons que la série Wallander a connu un tel succès. Il n’y a que du non-dit là-dedans. Et c’est ce qui parle aux lecteurs, je pense. Chacun peut remplir ce vide comme il veut.

Dans l’un des romans, Wallander emmène son père en Italie, à Rome. Son père y est allé dans sa jeunesse, et toute sa vie il a voulu y retourner, sans jamais dire pourquoi. La nuit, le père se lève pour aller marcher dans la ville. Wallander le suit, l’espionne, mais ne l’interroge jamais sur le sens de cette promenade nocturne.

Quel roman aurais-tu aimé traduire ?

Shutter Island de Dennis Lehane. C’est un très grand roman. Dans le polar, pour moi, il y a deux choses. C’est tout d’abord un moyen extraordinaire, génial, de voyager. Tu lis Une disparition inquiétante, de Dror Mishani (traduction Laurence Sendrowicz), et tu es de plain-pied dans l’organisation sociale, le quotidien en Israël. Peu de romans offrent une telle plongée dans le sociétal. C’est un vecteur extraordinaire pour arpenter la grande histoire, la petite, l’oppression, la souffrance psychique sous toutes ses formes. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de littérature « noire ». Noire comme la mélancolie. Mankell disait toujours que c’était le relais de la tragédie, que tout était déjà dans Eschyle, Sophocle, Shakespeare. Tóibín, dans le roman que je suis en train de traduire, revisite les Atrides, où ce n’est qu’histoires de meurtres en famille. Du polar en tunique !

Ensuite, l’enquête peut servir de métaphore pour tellement de choses. C’est un dispositif imbattable. Je me souviens d’un professeur de philosophie qui nous avait dit un jour que le roman policier et la psychanalyse étaient contemporains dans l’histoire, je ne sais pas si c’est vrai. Dans Shutter Island, tu t’identifies au personnage principal, un flic qui débarque sur une île-prison où il n’y a que des fous meurtriers. Il est là pour mener l’enquête à la suite de la disparition de l’une des détenues. Mais rien n’est vraiment ce que cela semble être.

Le quart d’heure technique

Quelles sont pour toi les difficultés inhérentes au genre ?

Comment traduire la vitesse, l’accélération, l’action ? En suédois, on dispose de verbes de mouvement formidables, alors qu’en français, dès que tu conjugues un verbe ça devient un alexandrin. Il faut ruser pour rendre le dynamisme du texte, les scènes de poursuite, etc.

Ensuite, les difficultés rencontrées dépendent de l’auteur. Chez Mankell, on ne trouve rien de technique. C’est minimaliste d’un côté, théâtral de l’autre, avec cette violence toujours très spectaculaire, stylisée. En revanche, les écrivains terribles sont ceux qui te font entrer dans la hiérarchie judiciaire et policière propre au pays, avec le jargon, la technique, « l’effet de réel ». Ça, c’est l’enfer ! Mais je m’en tiens très soigneusement à l’écart. Admirer le tour de force, oui, mais ça ne m’intéresse pas en tant que traductrice. D’ailleurs, quand je reçois un courrier de lecteur, c’est toujours pour me signaler un point technique sur une arme qu’on ne peut pas charger comme je l’ai indiqué dans le texte !

Chez Lars Pettersson, dont les polars se passent en Laponie, on a droit à la neige, la glace et à toutes les textures qu’elles peuvent offrir, en plus de toutes les spécificités de la vie same, les aspects techniques de l’élevage des rennes, du dépeçage, de la motoneige, etc. Il faudrait demander à Anne Karila comment elle a fait pour traduire La loi des Sames. Pas évident du tout !

Qu’en est-il du tutoiement ?

En Suède, tout le monde se tutoie, mais ce n’est pas la même chose que le « you » anglais. Le « vous » existe, mais le « tu » a été généralisé dans les années 1970 pour des raisons politiques. Un policier va tutoyer un suspect, mais ce dernier tutoie aussi le policier.

Tous les traducteurs du suédois ont des opinions tranchées à ce sujet. Personnellement, dans les polars, comme la dimension sociétale est importante, j’ai choisi le « tu ». Je ne le faisais pas au début, car le décalage, l’effet d’étrangeté était certain… Et depuis mes débuts, on n’arrêtait pas de me reprendre sur beaucoup de mes choix de traduction. « En français on ne dit pas comme ça. » Et basta. On était dans une normalisation, un peu scolaire. Ce qui a changé. Donc, j’ai réfléchi. J’ai profité d’un polar de Mankell, Le retour du professeur de danse, qui ne faisait pas partie de la série du commissaire Wallander, pour imposer le tutoiement. Ce n’était pas évident, car le roman commence par les propos d’un médecin annonçant à son patient qu’il a un cancer de la langue ! Pas de note, donc. Et après, j’ai reçu des courriers de lecteurs. Dans les livres suivants, j’ai mis une petite note dès le premier dialogue pour expliquer le pourquoi du tutoiement.

Il existe malgré tout des subtilités. Mankell est d’une génération qui utilisait le vouvoiement, et on le retrouve parfois sous sa plume, pour s’adresser à une personne âgée, ou à quelqu’un de particulièrement riche et méchant. D’ailleurs, je ne suis même pas sûre qu’il s’en rendait compte! Mais quand Wallander est en Lettonie, ou au Caire, je rétablis le vouvoiement, car je suppose qu’il s’exprime en anglais…

Propos recueillis par Luce Michel

[/boxed_content] [blank_spacer height= »30px » width= »1/1″ el_position= »first last »] [boxed_content title= »Frédéric Grellier – Traducteur de l’anglais (États-Unis) » type= »coloured » custom_bg_colour= »#EFFBFB » custom_text_colour= »#424242″ pb_margin_bottom= »no » width= »1/1″ el_position= »first last »]

Traducteur de Ian Rankin, Lawrence Block ou encore Kellerman, Frédéric Grellier est tombé dans le chaudron de la traduction par hasard. Retour sur un parcours sans accroc.

Traducteur de Ian Rankin, Lawrence Block ou encore Kellerman, Frédéric Grellier est tombé dans le chaudron de la traduction par hasard. Retour sur un parcours sans accroc.

Comment en es-tu venu à traduire du polar ?

Par hasard. J’ai suivi des études de Droit et fait Sciences Po. Je voulais être un peu éditeur, un peu enseignant, un peu journaliste, un peu écrivain… Après mes études, j’ai commencé à chercher du travail dans l’édition, mal et mollement. Un jour, un de mes amis chez Albin Michel m’a parlé d’une femme qui travaillait dans le cinéma. Elle cherchait des lecteurs capables de bien lire l’anglais. J’avais grandi aux États-Unis et en Angleterre, l’anglais était comme une seconde langue maternelle pour moi. Nous nous sommes rencontrés et je suis parti de là avec un sac rempli de scénarios et de bouquins qui pourraient éventuellement être adaptés à l’écran.

Ce jour-là, j’ai trouvé dans le cinéma l’emploi que je cherchais dans l’édition.

Trois mois plus tard, elle m’a demandé où j’en étais de mes recherches dans l’édition. Je les avais abandonnées. Elle m’a embauché pour devenir son assistant. On a travaillé ensemble pendant trois ans, à lire, à discuter, beaucoup, notamment de la manière dont on construit une histoire.

J’ai ainsi rencontré de nombreux éditeurs. Et je me suis mis à faire des lectures pour eux aussi. Il se trouve que je rencontrais plus d’éditeurs de polars que d’autres genres littéraires. J’avais déjà lu auparavant avec plaisir ce type d’ouvrages, évidemment, mais là, c’était à un autre rythme.

Ma patronne me disait tout le temps que le savoir-faire que j’apportais, c’était surtout l’anglais et la traduction, car il m’arrivait de lui traduire de petites choses, ce que je n’aimais pas du tout. Pour moi, de par la vie que j’avais eue plus jeune, l’anglais et le français étaient quasiment deux langues maternelles en concurrence.

Sauf qu’un jour, j’ai lu un polar qui m’a tellement plu que le traduire est allé de soi. Il s’agissait d’Un âge sans pitié, de Robert Richardson, roman qui traitait des secrets de famille. Voilà comment j’ai commencé à traduire. Après, il a fallu devenir traducteur, ce qui est une autre paire de manches.

Quel est ton meilleur souvenir de traduction ?

Mon meilleur souvenir tient plus au rapport que j’entretenais alors avec une des éditrices chez Payot qu’au roman même à traduire. Cette femme est la première avec qui j’ai travaillé sur un texte. Il y avait entre nous un niveau de confiance et d’échange qui me donnait l’impression de sortir le meilleur de moi-même. J’ai retrouvé ça avec l’éditrice actuelle de Kellerman. Cette relation est précieuse.

J’apprécie aussi particulièrement les livres où l’auteur a le sens du mot juste, une écriture soignée, réfléchie. En disant cela, je pense notamment à des auteurs comme Lawrence Block ou Laura Lippman.

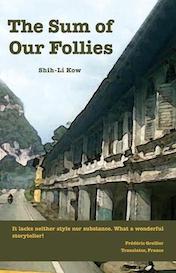

Mais je crois que c’est celui que je traduis en ce moment qui sera mon plus beau souvenir. Je porte ce projet depuis trois ans, j’y ai cru et maintenant que j’y travaille, je comprends d’autant mieux pourquoi je n’ai renoncé à aucun moment. Ça pétille d’intelligence ! Il s’agit de The sum of our folies, de Shih-Likow, une romancière malaise dont le livre paraitra chez Zulma en 2018.

Ce n’est pas la première fois que tu proposes une de tes découvertes à un éditeur. Comment cela se passe-t-il ? Comment parvient-on à convaincre de la qualité d’un texte, de la nécessité à le publier ?

Effectivement, j’ai aussi fait connaître en France Stan Jones (publié au Masque). Les deux expériences ont été très différentes. Pour Stan Jones, c’était la première fois que j’essayais d’apporter un livre, et ça s’est fait tout seul.

Un agent avait déjà parlé du roman au Masque, mais l’éditrice n’avait pas encore eu le temps de le lire. Le fait que ce nom leur évoque quelque chose a préparé le terrain. Quand à mon tour je leur ai suggéré, en janvier, il y a quatre ans de cela, de traduire cet auteur, les choses se sont faites rapidement : en trois mois, l’affaire était pliée. Je n’ai pas eu à batailler pour convaincre. Du coup, j’en ai conclu que c’était facile ! Et j’ai eu envie de réessayer. Or, il se trouve que le premier livre que j’ai lu dans cette optique, je l’ai trouvé encore meilleur que les romans de Jones. Pourtant, je n’ai toujours pas trouvé d’éditeur… Cinq refus en quatre ans, dont deux éditeurs qui ont vraiment hésité.

Quelle leçon en tires-tu ?

Que c’est en fait horriblement difficile de porter un texte ! Parce que dénicher le bon livre n’est que le début. Depuis, j’ai lu des centaines de romans, et il n’y en a pas cinq du même calibre.

Première étape, il faut réussir à faire lire le livre par un éditeur. Je n’ai pas de carnet d’adresses dans l’édition. Donc, quand je veux soumettre un roman, je dois chercher un lien qui me permette d’approcher tel ou tel éditeur. Parce que je ne crois pas aux envois spontanés, au petit bonheur la chance. Les éditeurs cherchent en permanence de nouveaux auteurs, ils sont donc demandeurs, a priori. Mais ils croulent sous les propositions. Lire, ça prend du temps, et ils en manquent. Donc, quand tu proposes un texte, il faut que ton nom leur dise quelque chose.

J’ai appris avec ces expériences que cela demande de la patience. Et qu’il faut mettre le doigt sur le petit plus qui permettra à ton dossier de remonter sur le haut de la pile des propositions sur le bureau de l’éditeur.

Il arrive aussi qu’on te réponde vite. Il n’y a pas de règles.

Et puis, en théorie, il faut traduire le début du texte, et cela aussi demande du temps. Car même si les éditeurs maîtrisent l’anglais, ils veulent savoir ce que cela va donner en français. Le rapport qu’ils ont alors au roman est plus immédiat.

Le quart d’heure technique

Quelles sont pour toi les difficultés emblématiques du genre ?

Il n’y en a pas. Il s’agit tout simplement de difficultés de traduction, point barre. En fait, les mots les plus simples sont les plus compliqués à traduire. Après plus de cinquante traductions, je perds toujours autant de temps sur un mot comme « home » ! Les dialogues, les injures, les niveaux de langue sont toujours durs à rendre, mais ce n’est pas propre au polar. Le parler noir, redneck, voilà ce qui est incroyablement difficile, et à mon sens, voué à l’échec. Je n’ai jamais lu quelque chose qui me satisfasse en traduction et je lis beaucoup !

On peut aussi trouver dans le polar une langue plus orale que dans d’autres styles littéraires, et il faut veiller à ce que le rendu ne soit ni trop plat, ni trop fade.

Chez Jones, j’ai été confronté au parler esquimau. Ils parlent ce qui s’appelle le « village English », un anglais à la syntaxe et à la grammaire approximatives. J’ai adapté, mais sans théoriser : pour le rendre en français, j’ai joué sur le tutoiement, les temps des verbes, quelques fautes de syntaxe ici et là, quelques tournures du genre « Billy Karl, l’est… » Le tout est d’avoir la main légère, car on tombe vite dans le caricatural, dans le contraire du naturel, ce qui me semble rédhibitoire.

Tutoiement, vouvoiement ? Comment choisir ?

En français, le tutoiement devient un outil précieux, car cela te permet de t’inscrire dans un certain registre de langue. Mais trancher n’est pas toujours évident. Cela dépend de l’âge, du milieu social, du contexte des rencontres entre les protagonistes. Il n’est par rare, au fil des relectures, que je revienne sur l’option que j’avais prise initialement. Le vrai casse-tête, c’est dans la rencontre amoureuse. Il faut bien passer au tutoiement à un moment !

Comment adaptes-tu le système policier et judiciaire ?

Le système judiciaire ne tient pas une grande place dans les romans que je traduis. Cela se limite le plus souvent à un assistant district attorney (procureur adjoint) dont le rôle est beaucoup plus symbolique qu’autre chose. Idem pour la hiérarchie policière.

Dans le dernier Kellerman, un personnage d’huissier au tribunal était aussi shérif adjoint. On a mis une note pour expliquer qu’occuper ces deux fonctions était normal dans le système américain.

Il y a aussi la question des grades dans les forces de l’ordre. Les choses ont évolué en vingt ans pour le traducteur français, la solution de conserver les grades de la version originale est plus viable qu’autrefois. J’utilise souvent le terme d’ « enquêteur » chez Kellerman, là où avant je choisissais « inspecteur » même si je sais qu’il n’y en a plus en France.

Scènes de meurtres, de pédophilie… comment s’en sortir ?

Il m’est rarement arrivé de penser que j’avais affaire à un excès de complaisance de la part de l’auteur dans la description de ces scènes.

Certaines m’ont malgré tout profondément marqué. C’était à l’époque de la vague des tueurs en série à personnalité multiple. Le tueur de ce roman en avait sept ou huit. L’intrigue était très bien construite, bien menée. À un moment donné, le tueur s’évade de prison et va s’en prendre à la shérif. Là, l’auteur allait loin. Le souvenir de ce chapitre ne s’est jamais atténué en moi.

Chez Rankin aussi, dans un roman traitant de pédophilie, l’ambiance, très noire était dure à supporter.

Une dernière remarque ?

Il existe aujourd’hui une interpénétration des cultures, ce qui était moins le cas à mes débuts. De temps en temps, je peux m’autoriser de laisser un « fuck ». Tout est dans le dosage !

Propos recueillis par Luce Michel

[/boxed_content]